最新发表 | 俞妍团队揭示小火主导野火后沙尘排放的加剧

北京大学物理学院大气与海洋科学系助理教授、碳中和研究院双聘教师俞妍课题组在野火后沙尘排放的定量研究方面取得重要进展。2025年6月20日,相关研究成果以“小火主导了野火后沙尘排放的加剧”(Rise in dust emissions from burned landscapes primarily driven by small fires)为题,在线发表于《自然·地球科学》(Nature Geoscience)。

俞妍课题组2022年发表在《自然·地球科学》的研究“大火扰动植被加剧沙尘排放”(Enhanced dust emission following large wildfires due to vegetation disturbance)揭示了野火破坏植被覆盖、扩大裸露地表,使其易受风蚀导致排放沙尘这一全球现象。该研究结论被多项基于实地观测和卫星遥感的案例研究证实,但仍包含两项重要的不确定性:(1)缺乏对全球野火后沙尘排放的定量估计,(2)忽视了发生频率更高、分布更广的小范围燃烧事件及其火后沙尘排放。

针对上述研究缺口,课题组利用自主反演的沙尘和烟尘气溶胶浓度卫星遥感产品,以及燃烧火点、植被、土壤湿度等多源遥感资料,利用流体力学基本原理滤除了非局地沙尘输运对局地沙尘排放信号的干扰,识别并量化了不同规模的野火导致的后续沙尘排放。

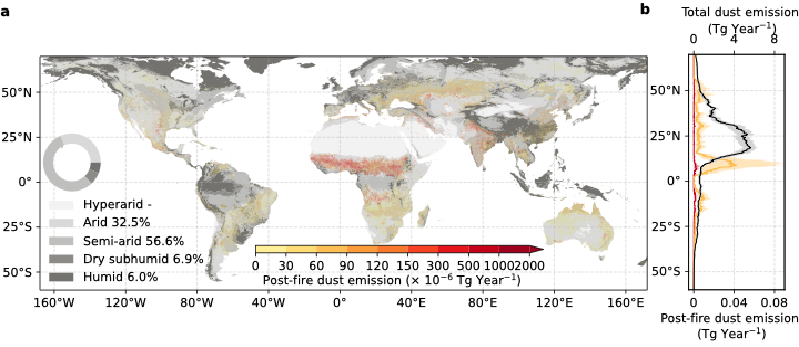

该研究考察了逾两千万次不同规模的野火燃烧事件,发现其中61%的野火引起燃烧结束后植被恢复期内沙尘排放。这些野火后沙尘排放主要来自全球半干旱区域,包括非洲稀树草原、北美西部、亚马逊以南的南美地区、澳大利亚、中亚、印度和中南半岛、东北亚地区,每年向大气注入约5.6 Tg 沙尘(图1)。进一步地,由于小火发生频次远远超过大火,且更广泛分布于背景植被稀疏、土壤干燥的地区,小火贡献了野火后沙尘排放总量的约95%。

图1. 2003至2022年间野火后沙尘排放的全球分布

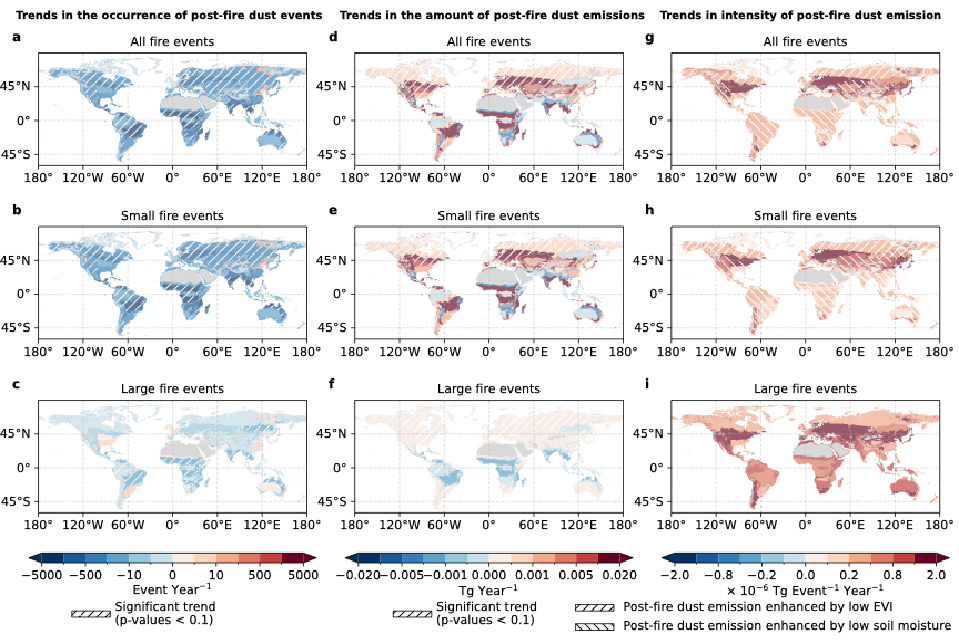

近年来,随着全球总过火面积的减少,野火后沙尘排放事件的频次有所下降,但是野火后沙尘排放总量却在近二十年间增加了77%(图2)。这一总量的增加主要来自小火后沙尘排放,并且是由高达155%的野火后沙尘排放强度增长所主导,后者与逐年加剧的燃烧强度和火后土地退化程度有关。

图2. 2003至2022年间野火后沙尘排放频次、总量、强度的趋势,按照柯本气候区整合

本研究量化了小火在野火-沙尘复合极端事件中的重要贡献,并揭示了近年来加剧的野火导致全球沙尘排放总量和格局的变化。伴随着气候变化下逐年升高的极端野火风险,过火区域对全球沙尘和其他气候、环境变化的贡献值得进一步深入研究。

北京大学物理学院大气与海洋科学系博士生孟祥磊为第一作者,俞妍为通讯作者,美国海洋与大气管理局地球流体动力实验室Paul Ginoux研究员也参与了这项研究。该研究工作得到国家自然科学基金面上项目支持。

论文链接