工作总结|活跃在 COP29的北大碳院代表团

当地时间2024年11月11日至24日,《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会(COP29)在阿塞拜疆首都巴库举行。北大碳中和研究院全方位、多角度积极参与,为全球气候治理贡献绵力。

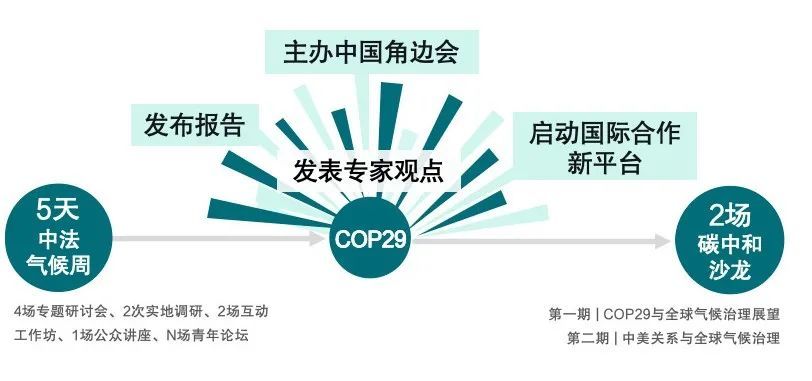

COP29预热阶段,北大碳院创新组织北大-巴政气候周,策略展现中法联合领导力;COP29期间,北大碳院主办中国角主题边会1场、发布报告2份,启动C Force国际合作新平台,并从多角度分享专家观点;从巴库回京后,积极组织两期“碳中和沙龙”,邀请国内外专家学者、青年学子、企业及高校等不同利益相关方围绕气候治理国际热点话题展开讨论,并在媒体平台积极发声。

#1 cop29 前期预热

COP29 前夕,北京大学与巴黎政治大学成功举办“北大-巴政气候周——中法建交60周年特别呈现”系列活动。该活动旨在发挥中法高校作用,深化共识、增进合作,为推进全球气候治理贡献创新机制,为碳中和人才培养探索创新路径。

#2 cop29 期间

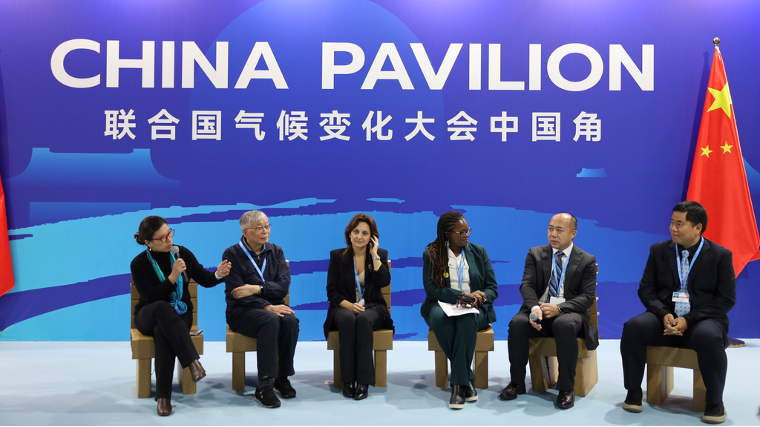

主办中国角“全球气候治理与国际合作”主题边会

当地时间2024年11月15日下午,“全球气候治理与国际合作”主题边会在第二十九届联合国气候变化大会(COP29)中国角成功举办。本场边会由北京大学碳中和研究院主办,清华大学气候变化与可持续发展研究院、清华大学能源环境经济研究所、清华大学环境学院协办,耶鲁大学国际领导力中心提供战略支持。

嘉宾讨论环节

生态环境部副部长、中国政府代表团团长赵英民,北京大学城市与环境学院讲席教授、中国科学院院士陶澍,生态环境部应对气候变化司司长夏应显,英国外交部气候司司长戴比·帕米尔(Debby Palmer),中国气象局国家气候中心主任巢清尘,全国人大常委、中国国家气候变化专家委员会副主任王毅,美国前驻华环境科技卫生参赞沈岱波(Deborah Seligsohn)、自然资源保护协会(NRDC)高级副总裁亚米德·德格尼克(Yamide Dagnet)以及来自联合国可持续发展解决方案网络、联合国工业发展组织、自然资源保护协会、英国皇家国际事务研究所、英国气候变化委员会、中国21世纪议程管理中心、剑桥大学、牛津大学、耶鲁大学、伦敦政治经济大学、帝国理工大学、北京大学、清华大学等机构的百余位代表共同与会。北京大学副校长、北京大学碳中和研究院院长、中国科学院院士朴世龙通过视频参会。边会开幕式由北京大学碳中和研究院副院长、北京大学国际关系学院副院长、北京大学博雅特聘教授张海滨主持。北京大学碳中和研究院院长助理、副研究员王彬彬为边会总体设计统筹,并主持“碳中和系统科学与治理未来”圆桌论坛。

与会嘉宾合影

发布《数据智能驱动的全球气候治理主题分析报告》

2024年11月14日,北京大学碳中和研究院在联合国巴库气候大会现场发布旗舰报告----《数据智能驱动的全球气候治理主题分析报告》。该报告成果由张海滨教授团队与北京大学计算机学院、北京大学(青岛)计算社会科学研究院王腾蛟教授、陈薇副研究员团队联合研发完成,采用“主动感知的数据智能技术”,基于联合国系统、世界百强智库、世界50强跨国公司、世界25家顶级气候变化研究机构、世界50家著名的气候基金会在过去10年发布的科学研究与政策报告以及相关新闻近25000篇所提供的数据,对2015年《巴黎协定》达成以来全球气候治理的热点主题发现、智能研判、趋势预测及政策含义进行了系统分析。

发布《基于自然的解决方案中欧案例研究与经验总结》报告

2024年11月16日,中德政府间二轨对话气候变化与生物多样性工作组中方牵头专家王彬彬受邀参加在希腊馆举办的“通往可持续转型的技术与人文之路”主题边会,发布其牵头完成的《基于自然的解决方案:中欧案例研究与经验总结》报告。王彬彬指出,气候与生多协同治理将成为通往COP30的热点议程,需要各界积极参与,一起探索基于本土实践的创新案例。

启动气候未来全球创新实验室(C Force Lab)

11月14日,北京大学碳中和研究院气候未来全球创新实验室(C Force Lab)在联合国巴库气候大会地球厅正式启动。C Force Lab发起人王彬彬表示:“从当下时刻到绿色未来,没有现成的路径可以依赖。未来,需要我们共同创造,气候未来全球创新实验室的构想由此而生。”C Force Lab作为一个全新的探索型平台,将通过与全球伙伴开展多元创新合作,探索实现碳中和与生态文明转型的新势能、新议程、新行动和新叙事。

COP29期间北大专家观点摘要

2015年《巴黎协定》达成以来,全球气候治理取得积极进展,但国际社会的减排行动与《巴黎协定》确定的温控目标之间存在巨大差距。本次联合国气候大会正是推动和强化气候行动的重要时机,期待巴库气候大会能够在推动《巴黎协定》实施方面取得实实在在的进展。

——朴世龙

北京大学副校长、北京大学碳中和研究院院长、中国科学院院士

我们做的很多事情与气候相关,没有科研,我们就不知道气候变化的原理,其实是起源于科学家发现空气中二氧化碳含量上升,所以科研工作非常重要。我个人研究重点在空气污染和健康,世卫组织报告空气污染会导致人类过早死亡,庆幸的是我们看到过去10年间中国大幅度改善了空气质量。空气污染与气温增加相互作用也会危害健康,未来我们将会把这两个因素结合起来进行研究。

——陶澍

北京大学城市与环境学院教授、中国科学院院士

当务之急是突破认知误区、全面系统考虑、坚持多措并举,积极推动碳中和愿景下的经济稳定增长,建立有效碳价形成机制、完善相应的财税制度、加大对处于碳生产网络节点位置的行业的投资,重塑企业发展理念与战略决策,改变居民消费和出行等一系列有益举措。

——刘俏

北京大学光华管理学院院长

从过去15年跟踪UNFCCC 谈判进程看,除了自上而下的治理模式外,来自中国的民间公益组织、企业、环保机构、环境资助者网络、高校智库等正在积极参与气候治理进程,逐步形成了多元参与的治理模式,应进一步讲好中国故事,释放民间潜力。

——王彬彬

北京大学碳中和研究院气候未来全球创新实验室发起人

应对气候变化需要更加深入的合作,不仅需要设定共同的目标,还需要在政策、商业模式、标准、规范和技术方面互相学习,减少试错,将应对气候变化的挑战变为机会。

——杨雷

北京大学碳中和研究院副院长、北京大学能源研究院副院长

碳中和问题的综合性、系统性和复杂性突出,亟需跨学科复合型高端人才来支撑解决。这类人才需要具备知识体系和思维模式的系统性。北京大学在此方面正着力探索,近期设立了“碳中和系统科学与治理”交叉学科博士点,涵盖地球系统科学、碳经济与碳管理、气候治理三个研究方向,分别从人地耦合、经济-能源-环境-产业协同发展、国际公共政策三个视角,开展碳中和关键问题与对策研究。

——李歆

北京大学碳中和研究院副院长、北京大学环境科学与工程学院副教授

超过一半的中国公众至少听说过中国的碳中和目标,99%的公众支持中国实现碳中和目标,90%的公众对中国实现碳中和目标充满信心。中国政府的高度重视和系统布局为实现碳中和提供了根本保障,人民的支持和信任则是中国实现碳中和的最大底气。

——王彬彬

北京大学碳中和研究院气候未来全球创新实验室发起人

我们的研究表明中国的陆地碳汇对全球碳收支的贡献特别显著。中国以7%的国土面积贡献了全球20%左右的陆地碳汇,这其中约一半是由植树造林贡献的。这些碳汇完全抵消了中国源自农田、畜牧业和湿地湖泊等来源的非CO2温室气体排放。我们非常愿意同发展中国家共享我们的温室气体收支评估能力,助力发展中国家开展独立客观的温室气体收支评估,共同助推全球气候雄心的实现。

——王旭辉

北京大学城市环境学院助理教授

#3 cop29 结束后

COP期间及结束一周内,北大碳中和研究院结合全球气候治理的最新国际热点议题,在能源基金会的战略支持下,连续举办两场“碳中和沙龙”,围绕COP29探讨全球气候治理与中美关系;举办第三期“大气候对话”,围绕气候话题展望人类未来蓝图。

部分媒体报道:

China Daily| China poised to achieve carbon neutrality 2060 goal

中国新闻网|王彬彬:结合乡村振兴 中国碳中和目标具有独特原创性

北大新闻网:北大碳中和研究院主办的“全球气候治理与国际合作”主题边会举行

新浪财经:全球气候治理与国际合作主题边会在巴库成功举办丨关注COP29

澎湃:全球气候治理与国际合作主题边会在巴库成功举办丨关注COP29